噛み応えのある食肉加工品摂取が高齢期の口腔機能改善に有効である可能性が明らかに(2025年12月24日、日本ハム)

北海道大学と日本ハムによれば、口腔機能の低下を認める高齢者35名を対象に、噛み応えのある食肉加工品(シャウエッセン)を3か月間摂取する試験を行った結果、口腔機能の低下が改善する可能性が示唆されたそうです。

■研究の目的

加齢や疾患、障害などが原因で、噛む、飲み込む、話す、唾液を出すといった口腔の機能が低下した状態である口腔機能低下症を放置していると、咀嚼障害や摂食嚥下障害など口腔の機能障害に陥ることで、食べられる食物の種類や量が減少し、たんぱく質やエネルギーなどの栄養摂取バランスを阻害すること、その結果、低栄養やフレイル、サルコペニアを進展させるなど全身の健康に影響することがわかっています。

【参考文献】

- Inomata C, et al. Significance of occlusal force for dietary fibre and vitamin intakes in independently living 70-year-old Japanese: from SONIC Study. J Dent. 2014;42(5):556-64

- Motokawa K, et al. Relationship between Chewing Ability and Nutritional Status in Japanese Older Adults: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(3):1216

口腔機能の維持・管理をするために適度な咀嚼を促す噛み応えを持ち、たんぱく源でもあるソーセージを食べることで口腔機能にどのような影響を与えるのかを調べたのが今回の研究です。

■結果

①口腔衛生状態、④舌口唇運動機能、⑥咀嚼機能の測定値および、2)機能低下該当数に有意な改善が認められました。

■【家庭料理の視点から】

今回のポイントとなるのは口腔機能の低下を認める高齢者を対象にしていて、実際にすでに嚥下障害を抱えている高齢者を対象にしたものではないということですね。

健康な高齢者 → 口腔機能低下があるがまだ嚥下障害ではない高齢者 → すでに嚥下障害で悩んでいる高齢者

このグラデーションの中で今回のターゲットとしているのが、「口腔機能低下があるがまだ嚥下障害ではない高齢者」ということです。

高齢者でも食べやすいカステラ「なめらかすてら」の開発|高齢者の低栄養の問題と嚥下障害の問題を解決する|ゆめカステラプロジェクトでも書きましたが、高齢者の食事においては高齢者の低栄養の問題と嚥下障害の問題の2つが背景にあります。

1.高齢者の低栄養の問題

要介護者の4割が低栄養傾向|家族の7割は「低栄養」の意味知らないで紹介した日清オイリオグループが60歳以上の要介護者(要介護度1~3)を在宅で介護しており、介護食を作っている100名を対象に実施した「低栄養に関する実態調査」によれば、要介護者の4割が低栄養傾向にあることがわかったそうです。

これまでにも要介護者の中にはたんぱく質が不足する低栄養の人が多いということを紹介してきました。

適切な食物摂取ができず、栄養状態が悪化していることを「低栄養」と呼びます。

低栄養になると、免疫が低下したり、筋肉が減少したり、骨が弱くなったりすることで、感染症に掛かりやすくなったり、骨折するおそれが高くなるようです。

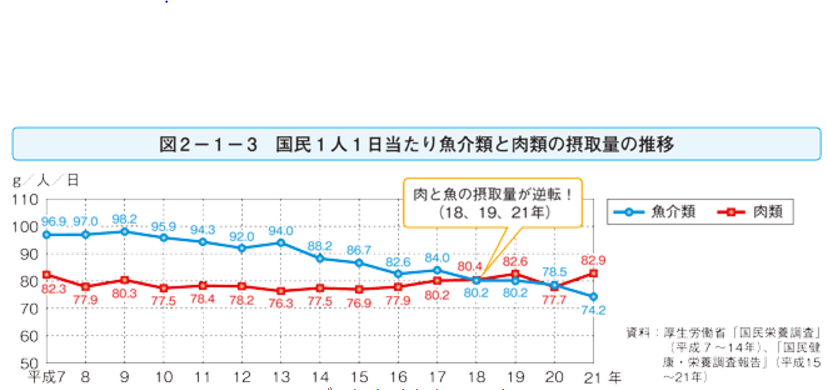

今回紹介した厚生労働省のまとめによれば、高齢者はたんぱく質の摂取量が少ないと、フレイルティの出現リスクが増加するそうです。

なぜ高齢者になるとタンパク質が不足しがちなのでしょうか?

肉料理が苦手だったり、以前は、家族のために栄養を考えて、肉や卵などを使って料理をしていた人が、一人暮らしになってから、自分が好きなものだけを食べることで食が偏るようになって、肉や卵を使った料理を食べなくなってしまったり、食事の量自体が減ってしまったり、中高年の頃からのメタボ対策のための粗食を継続してしまったりすることで、たんぱく質が不足してしまうということがあるようです。

つまり、たんぱく質を摂るという面でみると、卵が原材料として使われているカステラはたんぱく質を補給するお菓子としておススメできるというわけですね。

2.嚥下障害の問題

要介護者の約6割に咀嚼や嚥下に問題がある|嚥下障害チェックテスト・嚥下障害対策(健口体操・嚥下体操)で紹介した日清オイリオグループが60歳以上の要介護者(要介護度1~3)を在宅で介護しており、介護食を作っている100名を対象に実施した「低栄養に関する実態調査」によれば、要介護者の約6割に咀嚼(そしゃく。かむこと)や嚥下(えんげ。飲み込むこと)に問題があるそうです。

高齢者は注意したい!誤嚥性肺炎の気づきにくい症状のサインとは?によれば、厚生労働省の人口動態統計の死因別統計によれば、「肺炎」で亡くなる人が年間12万人を超え、肺炎は「がん」「心臓病」に次ぐ第3位となっています。

高齢者にとって肺炎は怖い病気であり、肺炎を引き起こす原因としては、「嚥下障害(えんげしょうがい)」によって起こる「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」が挙げられます。

誤嚥性肺炎の原因は、食べ物や飲み物、唾液に含まれた細菌が気管から入り込むことですが、眠っている間に細菌を含む唾液を少しずつ誤嚥することがあるため、気づきにくいです。

寝たきりや脳血管障害、認知症の患者の場合は、嚥下反射やせき反射が低下し、細菌が気道を通じて肺に入り込みやすくなるため、誤嚥性肺炎のリスクが高くなるそうです。

誤嚥性肺炎の予防は、細菌を含む食べ物や唾液の誤嚥を防ぐことが重要となります。

単純に誤嚥を防ぐためには嚥下が難しい食品を食べないようにすると考えてしまいそうですが、そうしてしまうと、好きなものを食べる楽しみを奪ってしまう可能性があります。

つまり、今回の研究では誤嚥を防ぐために嚥下が難しい食品を食べさせないようにするというものではなくて、継続的に摂取可能な市販食品で適度な咀嚼を促す食品としてソーセージを使ってはどうかという提案が行われたというわけなんですね。

■まとめ

単純に誤嚥を防ぐためには嚥下が難しい食品を食べないようにすると考えてしまいそうですが、そうしてしまうと、好きなものを食べる楽しみを奪ってしまう可能性があります。

「#口腔力」を鍛えよう!高齢者の介護から口から食べる楽しみを理解し嚥下障害対策を行おう!|#健康寿命では、先日介護に携わる方に話を聞いた際に驚いたのは、「食べる」という行為が人間にとっての喜びにつながっているという視点でした。

高齢者の介護では3分炊き、5分炊きといったように介助レベルに応じて食事を作り、提供するのですが、本当に食事が難しくなると、おかゆの液体部分をすくったようなものを食事として提供するそうです。

そこまでいくと、腹部に穴を開けて胃に直接水分や栄養を送る「胃ろう」を選択してはどうかと考えることもあるそうです。

ただ、大事なのは、食事における噛んだり、飲み込んだりすることの大事さであり、そのことが食べることへの喜びにつながるため、その選択をするのは難しいとのことでした。

いかに食べる楽しみを奪わないようにするかは大事なことなんですよね。

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む